Sentarse y esperar

Recordando protestas pasadas

En un museo en Atlanta, Georgia, hay una instalación que, a primera vista, parece inofensiva.

Tenemos una pequeña barra de bar de estilo art deco, con sus bordes cromados. Junto a ella, hay tres asientos, idénticos a los que verías en un diner americano un poco pasado de moda. Delante de cada asiento, reposando sobre el mostrador, hay unos auriculares grandes, de los que cubren tu oreja por completo. Están conectados a una pantalla que tiene solamente un botón y una cuenta atrás.

El cartel al lado de la instalación invita a sentarse en una de las sillas, ponerse los auriculares, y darle al pulsador. Durante varios minutos, mientras el contador va reduciéndose a cero, te invita a sentir y escuchar.

En tus oídos pronto empiezan a sonar comentarios agresivos, soeces. Insultos racistas. El ruido de alguien blandiendo una porra, amenazante. Las voces te gritan que te vayas, que no deberías estar ahí. Que nadie como tú merece estar sentado con ellos. Que quieren que desaparezcas.

Y tú tienes que estar ahí, sentado, inmóvil, escuchando. Porque esa silla está en la barra de una cafetería segregada del sur, y eso es lo que tuvieron que soportar, un día tras otro, los manifestantes que en 1960 tomaron la decisión de sentarse y resistir sin moverse hasta que o les echaran a golpes o finalmente les sirvieran comida.

El museo

He estado en ese museo, el Centro Nacional por los Derechos Humanos y Civiles, dos veces. Las dos veces me senté en el mostrador. La experiencia fue la misma. Sabes que es una grabación. Sabes que no hay nadie. Sabes que puedes quitarte los auriculares en cualquier momento y levantarte. Y a pesar de todo, la experiencia de estar sentado, inmóvil, escuchando el odio, el desprecio, la opresión de forma tan íntima y directa es una experiencia visceral, aterradora, casi insoportable.

La última vez que estuve allí, tras volver a escuchar esa horrible grabación, me dediqué a ver las reacciones de otros visitantes. Muchos se arrancaron los auriculares al poco rato, visiblemente afectados. Vi gente llorar, el miedo en sus ojos. Nadie se levantó de esa silla de la misma forma de la que se sentaron. Sentir ese odio, esa impotencia, remueve las entrañas. Es la sombra del horror, justo a tu lado.

La cafetería

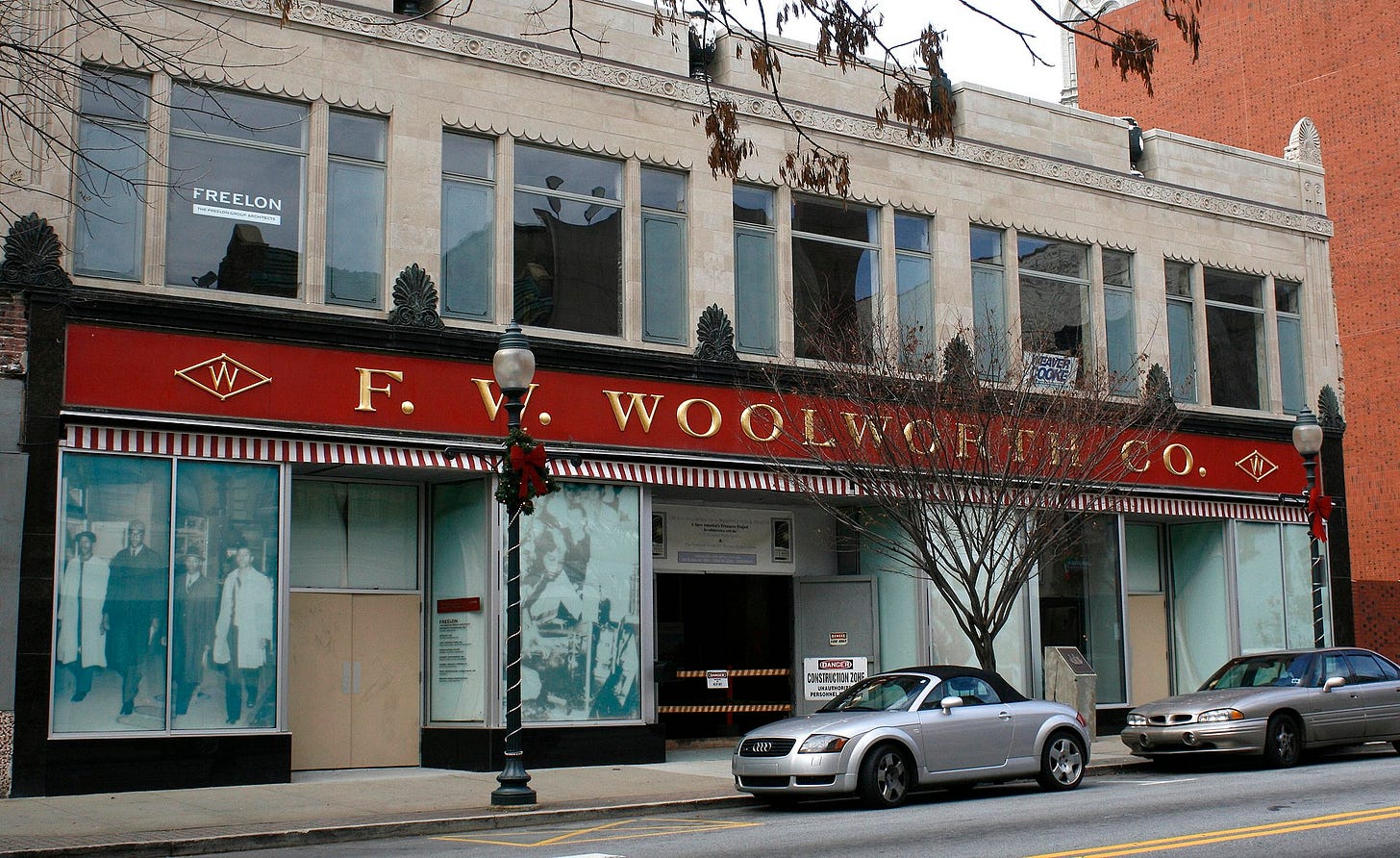

Joseph McNeil era un estudiante negro en Greensboro, Carolina del Norte. El uno de febrero de 1960, McNeil decidió junto tres amigos, Franklin McCain, David Richmond y Ezell Blair Jr. (ahora Jibreel Khazan), ir a la cafetería de Woolworth’s y sentarse en la barra. Escogieron este local por ser una cadena de grandes almacenes nacional, que tenía accionistas fuera del sur del país. Su intención era no levantarse hasta que les sirvieran comida o les echaran.

La camarera se negó a darles nada. Ellos se quedaron hasta el cierre. Volvieron al día siguiente, con más estudiantes. Alguien había corrido la voz sobre la protesta, y fueron insultados y amenazados sin cesar. Durante los seis meses siguientes, cientos de estudiantes negros se movilizaron, a pesar de las amenazas y contramanifestaciones constantes. Las protestas se extendieron por todo el sur del país; no sólo en cafeterías sino en piscinas, playas, parques y museos por todo el sur de Estados Unidos.

No fue hasta el 25 de julio cuando el encargado de Woolsworth’s en Greensboro se dio por vencido. Ese día, antes de abrir, pidió a cuatro trabajadoras negras que se pusieran su ropa de calle y pidieran comida en la cafetería. Durante las semanas siguientes, muchos locales siguieron su ejemplo.

La ley de derechos civiles de 1964 prohibiría la segregación racial en espacios públicos. La última cafetería en acatar la ley fue un Woolsworth’s en Tennesse en 1965, tras meses protestas.

Un pasado reciente

Joseph McNeil murió hace diez días en Long Island, Nueva York, a los 83 años.

Las protestas en Woolsworth’s sucedieron hace apenas 65 años. La ley de derechos civiles fue aprobada hace 61; la Voting Rights Act, que pone fin por completo a los regímenes autoritarios que definieron la política del sur del país desde el fin del periodo de reconstrucción, fue aprobada en 1965. Estados Unidos es, en muchos aspectos, una democracia casi tan joven como la española. La sentada, el acto de resistencia espontáneo de McNeil y sus colegas, no es historia antigua. Es reciente.

Mucho ha cambiado en Estados Unidos en las décadas desde el movimiento de los derechos civiles. El racismo descarnado, iracundo, odioso de esos años es cosa del pasado. La segregación racial sigue persistiendo en muchos lugares, aunque de forma indirecta, pero el país es mucho más tolerante y abierto de lo que era en 1965.

Hay una cosa, sin embargo, que Estados Unidos no ha cambiado desde esa época: su constitución. El sistema legal que permitió, durante más de ochenta años, un brutal régimen racista y dictatorial en gran parte del país sigue en vigor sin cambios. Las leyes de derechos civiles son eso, leyes, no enmiendas constitucionales. Una mayoría indignada en el Congreso o una sentencia judicial cínica y torticera del Tribunal Supremo pueden desmantelar todas las protecciones contra el autoritarismo aprobadas entonces.

El tribunal, otra vez

El Supremo lleva invalidando artículos de la Voting Rights Act desde hace más de una década.

Fue el tribunal, sin ir más lejos, quien decidió que los estados del sur no tendrían que pedir autorización federal previa antes de aprobar leyes electorales para evitar discriminación. Fue el tribunal también quien decidió que la constitución no incluye un derecho a la representación política, permitiendo que un partido político pueda redibujar distritos para maximizar sus escaños sin temor alguno.

De aquí unos meses, el Supremo celebrará la vista oral de Turtle Mountain contra Howe. En este caso, el secretario del estado de Dakota del Norte alega que una serie de tribus indias no tienen derecho a recurrir un gerrymandering que discrimina contra votantes nativos, porque la Voting Rights Act sólo autoriza al departamento de justicia del gobierno federal presentar denuncias como estas. Si el Supremo le diera la razón (y es posible que eso suceda), la ley sólo sería efectiva de facto cuando hay un presidente demócrata en la Casa Blanca.

Poco después, el Supremo va a volver a pronunciarse sobre Louisiana contra Callais, respondiendo a un gerrymandering que busca abiertamente minimizar la representación de los votantes afroamericanos dividiéndoles en múltiples distritos. Los mapas electorales de la época de la segregación, que hacían a minorías “incómodas” irrelevantes, serían de nuevo plenamente legales.

Ese pasado no es lejano. Y las leyes que lo hicieron posible pueden volver. El umbral autoritario no está lejos.

Bolas extra

¿Os acordáis de esas “imbestigasión” que había “descubierto” que una gobernadora de la Reserva Federal había cometido “fraude hipotecario”? Bueno, pues resulta que la administración Trump estaba mintiendo, y la documentación de sus hipotecas era correcta.

¿Habrá consecuencias para quien quiera que se inventara esa excusa para echarla? Por supuesto que no.

Un problema interesante en caso de ser detenido por la migra: Estados Unidos no tiene nada parecido a un DNI; así que para mucha gente es muy difícil demostrar con rapidez que son ciudadanos. La mitad de americanos no tienen pasaporte. Obviamente, nadie (o casi nadie) lo lleva siempre encima.

El hombre que mató a Charlie Kirk resultó ser un hombre blanco de 22 años de ideas políticas indeterminadas que nunca había votado, de una familia mormona de clase media perfectamente normal. Los republicanos están intentando muy fuerte hacerle sonar como un izquierdista. La ideología es lo de menos; todo apunta que es un chaval con el cerebro fundido por exceso de memes en internet.

Y sí, las redes sociales son, me temo, un problema.

Condena total y absoluta a cualquier clase de violencia, por supuesto. Nadie, nadie, nadie merece ser asesinado por sus ideas.

Por cierto, si os suscribís a Four Freedoms antes de que termine el mes, no sólo tenéis un descuento del 40% que lo deja en €25 anuales, sino que también podéis una de las cinco copias de “Por qué se rompió Estados Unidos: Populismo y polarización en la era Trump” que está sorteando la editorial.

Excelente articulo! Ves algun movimiento o sector social capaz de emular esa resistancia pacifica de los 60? Seguimos en una sociedad que se esta acostumbrado a los excesos del gobierno y hasta el momento muy pocos han hecho algo para accionar una respuesta pacifica y eficaz ante esas medidas...